いつ起こってもおかしくない災害。備えに関しては日々メディアでも取り上げられているため、意識している人も多くなっているでしょう。しかし、災害時に必要な備えや行動として多くのことが取り上げられている中、あまり大きく報道されていないものの一つに「災害時の性暴力」があります。

今回、静岡市のあざれあで、「災害時の性暴力」をテーマにした2回連続講座が開催されました。

(静岡大学ジェンダー研究所主催の3回にわたり開催された連続講座「災害とジェンダー」の講座第二回目~3回目の内容のレポートを2回に分けてご紹介します。第一回目講座の記事はこちら)

まず、2024年11月23日に開催された「災害時の性暴力①」についてのレポートです。

『災害・パンデミックにおける性暴力被害と対応:性暴力対応看護師SANEを含む対応チームSART』

講師:日本福祉大学福祉社会開発研究所 研究フェロー

一般社団法人フォレンジックヒューマンケアセンター 長江 美代子さん

長江さんが活動されている性暴力救援センター全国連絡会では、性暴力を「同意のない対等でない強要された性的行為は全て性暴力である」と定義しているそうです。性暴力は人権侵害を引き起こす言動であり、性に関わるものすべてが含まれる。

性暴力被害のPTSD(心的外傷後ストレス障害)には自殺や依存症・失職・貧困・再被害など複合のリスクがあり長期に渡る影響がある。また、災害や暴力など予測不能で個人が持っている対処方法では対処が出来ないほどの出来事から受けた心や体の反応はトラウマとなって眠れない、集中できないなど過覚醒や強い音でびくっとなったり、人も物も何も信頼できないというような状況に罪悪感、恥、恐怖なども混在する等の状態になる。

災害パンデミック禍での性暴力と被害者対応

自然災害時はDVや性的虐待等の暴力が増加するとのこと。被災地で救援に当たったSANE(性暴力対応看護師)によると、支援者も被災者も性暴力に対する視点がなく、「そんなことするはずない」という意識が前提。被災者だけでなく、救援に当たった支援者も被害を受けるケースもあるとのこと。被害にあっても「こんな時に」と言えなかったり、混沌とした状況の中で「そのくらいのこと」、「妊娠させなければ」という言動もあったそう。災害やパンデミック時のこの性暴力対応に対して、私たち社会はとても弱く未熟なのだというのが現実のようです。

今後は支援サイトの立ち上げや性暴力に関する情報、対処法などのポスター設置、専門スタッフの育成や意思や警察も含めたチームやマニュアルが作られることに期待したい、と結ばれました。

講演後の質疑応答で、災害の発生に伴って性暴力が増えるメカニズムに関する質問があり印象的でした。

性暴力というものが災害時に起こるという事実がショックですが、それが支配欲のために計画的に行われている可能性をしり愕然としました。私たちが先ず知る、ということがとても重要だと感じます。

次に防災の対策という視点から

「災害時の性暴力に関する情報提供と教材」

静岡大学ジェンダー研究所 池田 恵子さん

災害時の暴力として1995年阪神淡路大震災時、性暴力の存在が報告されたにもかかわらず社会がそれを無い者のように扱っていた歴史があったそうです。東日本大震災になってようやく初めて悩み事相談のフリーダイヤル開設等対策がなされ、その後ガイドラインが示されるようになった。能登半島地震では状況が変わっていた。「一人で歩かないようにしてください」「被害があったらすぐ大きな声で助けを求めてください」というポスターを張ってほしいというような問い合わせが多くあった。

災害時の性暴力・DVの傾向

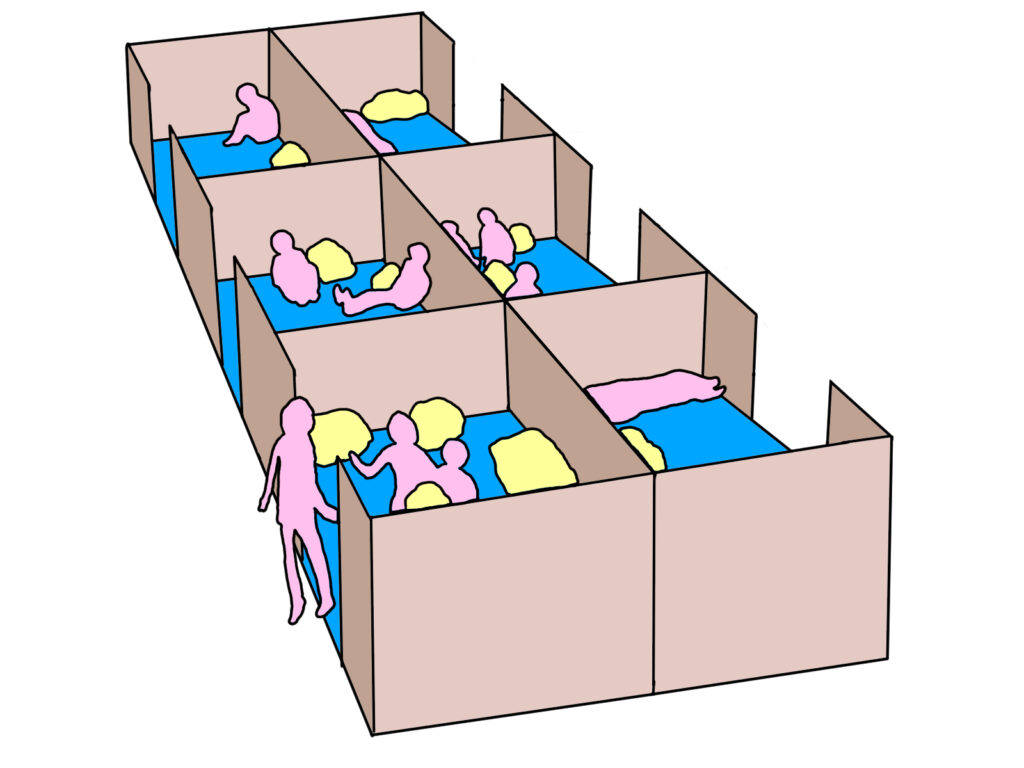

「東日本大震災女性支援ネットワークの女性とこどもへの暴力に関する調査報告書」http://risetogetherjp.org/?p=4879 に関わった。報告された加害被害は82件。DV、暴力、同意のない性交の強要、その他わいせつな行為、嫌がらせ等があったとのこと。DVの発生場所は自宅が多いがDV以外は避難所仮設住宅その他様々なところで発生。衝撃的なことにDV以外の加害は避難所リーダーが最も多く、ボランティアや家族によるものもあったとのこと。授乳室等の環境が整っていないことによって起こるものと、支援と引き換えに強要するものがあるとのことで信じられない思いです。

避難所マニュアルでは女性への暴力やセクハラ防止のための安全対策について記載されている市区町村はいまだに半数に至っていない。また、避難所開設において、暴力対策・安全確保の取り組みをしたのは13%。災害対策本部に男女共同参画関係者がいない、男性しかいない場合、安全対策をとったという市区町村は4%のみであった。

日本は被災者から支援者への暴力が実は多い。相手が被災者であるということで注意出来ない認識があることが特徴。支援団体に必要な体制としては暴力を見過ごさず、防止に努めることは支援関係者全員の重要な責務であり、支援者が問題を訴えられる窓口を創ることも必要。加害者への対応について前もって対策を練っておく。ボランティアが一人で判断しなくても済むように専門のスタッフを置いて対応を仰ぐ。可能であれば専門団体と普段から連携をとって一緒に活動が出来るようにしておく。

最後に池田先生からこれまでの取り組みを元に、行政職員や災害ボランティア団体対象に実施されてきた災害時の性暴力・DV防止の研修・教材や具体的な内容について紹介がありました。

これからのこと、私の気づき

これまで災害と性暴力についてあまり深く考える機会、学ぶ機会を持っていなかったことに改めて気づくことができました。被災経験自体がトラウマとなりPTSDに苦しめられることもあると思われるところに、性暴力被害というものが重なるという経験はどれほどその後の人生に大きくネガティブな影響となるか想像すると胸が苦しくなります。

ここまで対策が取られてこなかった過去の影響であると考えると女性不在の視点、対策に愕然とします。

ここから各市町村で対策をとることで予防することができる可能性がまだあるということも感じ、今回このように学ぶことで感じた性暴力を防止するための視点が災害対策に必要であるということを、行政や防災系団体だけでなく、普通に暮らす女性たちとも共有をすることで意識の裾野を広げていきたいと感じました。

*静岡大学ジェンダー研究所HPでの詳細報告はこちらよりご覧いただけます*

関連記事