災害とジェンダーに関する勉強会に参加

11月22日(金)に静岡市のシズウェルで開催された勉強会に参加してきました。

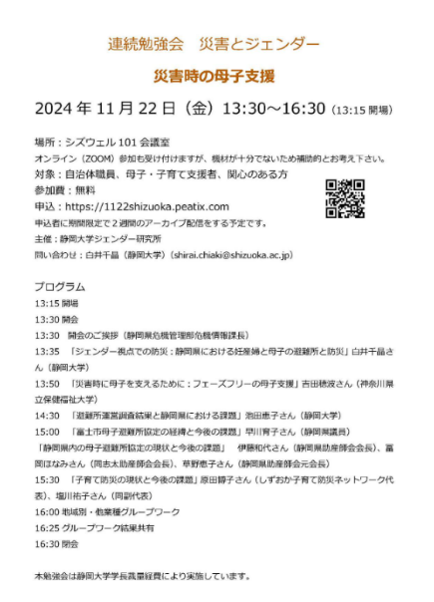

今回参加した勉強会は静岡大学ジェンダー研究所が主催する災害とジェンダーに関する連続講座で、第一回目の今回のテーマは災害時の母子支援でした。

印象的な内容ばかりだったので富士宮で子育てをしている方や子育てを応援している方にも知っていただき役立ててもらえたらと思って数年ぶりの記事を書きます!

今回の内容は本当に盛沢山!!!

大学の先生や議員さん、そして助産師さんや子育て支援ネットワークの方々が次々に登壇。

膨大な資料と高い熱量で、災害時の母子に必要な支援やその環境をどのように創ることができるかなどについてこれまでの経験やアンケート調査結果から様々な意見や想いが語られました。

スーパーウルトラマイノリティの私たち

まずトップバッターは神奈川県立保健福祉大学の吉田穂波先生。

華奢な体に笑顔の先生はなんと6人のお子さんのお母さんとして日々子育てや仕事を頑張っていらっしゃる女性です。医師として東日本大震災後被災地支援も尽力された吉田先生のお話で印象的だったのは以下

・妊婦、乳幼児子育て家庭はスーパーウルトラマイノリティ!!声が上がりにくい、見えにくい状況がある。

◼️災害時用配慮者割合として

①心身障害者7.6%

②認知症や体力的に衰えのたる高齢者29.1%

③乳幼児4.5%

④日本語の理解が十分で拝外国人2.2%

⑤一時的な行動支障を追っている妊産婦0.6%

力強い声で言われていたのが 「孤立させてはいけない」という言葉。そして、支援を受けても大丈夫だということが伝わる場所が必要とのことで、紹介された東京都の事例が以下

・東京都では世田谷区・文京区・荒川区にマニュアルもある母子避難所が存在。日頃からこども向け施設となっている図書館などが指定されており、こども達が過ごしやすい環境がある上に衛生・食事・栄養に関する者が備蓄されているとのこと。いつも遊びに行く場所なら不安も少なく過ごせそうです。

そして日頃から立場を超えていろいろな人が一緒に防災の勉強会を開催し続けていることで中高生から民生委員さんまで顔が見える関係が出来ているそうです。

そんな中で誰でも避難所運営が可能になるように避難所スターターキットやアクションカード、マニュアルなどが作成されたり、母子避難所マップのサイトや母子避難者数計算ツールなどが存在することもわかりました。https://giftfor.life/

次に登場されたのはこの勉強会の主催者のお一人でもある静岡大学の池田恵子先生!

富士宮市でも女性目線の防災講座の講師をしていただいていました。

池田先生からは避難所運営に関する国内の現状と県内における課題をデータを元に学ぶことができました。

・今年10月に県内35市町の危機管理・防災担当部署に対して「避難所開設・運営及びその訓練に関する調査」を実施。(回答率80%)

その結果より最も印象的だったのがペット>乳幼児!!!

解説しましょう。避難所運営訓練の内容として、運営組織立ち上げや災害トイレ設置、避難者受け入れなどは多くの自治体が実施している中、ペットの受け入れ訓練を実施しているのが12自治体あるのに対し、授乳室の設置は4件、子育て家族向け対応スペースの設置は2件であった。

なんということでしょう。これでは安心して避難所で過ごすことは難しそうです。

吉田先生、池田先生の発表を聞いて、感じたのは自分達が想像をしているよりはるかに妊産婦や乳幼児子育て層は世間では認知されていない、本当にスーパーアウルトラマイノリティなのだということ。

ペット対応より遅れているということに衝撃を受けたわけです。でも、それを知ることができたことは今後にとってとても意義がありました。

動いている母子支援

登壇者3人目 静岡県助産師会会長の伊藤さんからは、助産師会が県内各市町と締結をしている協定についてお話を伺うことができました。

おやおや、富士宮市は協定が結ばれていないようです。何か理由があるのでしょうか?

富士宮市で活躍されている助産師さん達はまた小さなお子さんがいるママも多いので助産師会だけでなく違う形で協力協定が結べるといいのかもしれません。

登壇者4人目お隣富士市選出県会議員の早川さんからは富士市で母子避難所が出来た経緯について伺うことができました。

2018年から2019年にかけて富士市立看護専門学校を母子のための避難所にするために動かれたとのことで、地域防災計画した後、学校関係者や市議会に働きかけた結果各種会議でも議題となり2019年3月に母子避難のための専門施設として指定されたとのこと。

2024年から母子のための避難所運営マニュアルを策定し運用開始されているそうです。

そして富士市が凄いのは避難所運営マニュアルに避難所にこどものための遊び場等を設置することや保育園や幼稚園の先生を派遣することがマニュアルに記載されているとのこと。

これはお隣の町の真似をしたいところです。

最後の登壇は しずおか子育て防災ネットワークから 代表の原田博子さんと富士宮市で子育て支援をしている副代表の塩川祐子さん。

横に長い静岡県で子育て支援団体や支援者が横につながることでいざという時にお互いを助け合うために出来たネットワークだそう。2020年9月に発足し2024年11月で36団体所属というなかなかな規模。

日頃から防災に関する勉強会を開催しながら交流をしているそうですが、最近では官民協働・広域連携が重要だと考え、県や市の行政に見守られながら大阪や名古屋、愛媛県宇和島の団体と協力協定を締結されたとのこと。

子育て支援団体同士が市町を超えて、県を超えて助け合うための協定を結んでいる!!これは心強いです。

そしてここでも言われていたのが被災地では乳幼児子育て家庭は見えない存在となりがちだということ。助けての声も上がりにくいと。だからこそ、日頃から地域のいろんな人やご近所さんと繋がって、いることを知ってもらうこと、困った時に助けてもらう受援力も必要だと改めて感じました。

全ての発表終了後の質疑応答やPR等では

・母力向上委員会の塩川さんから避難所の殺風景な授乳テントでは母乳も出にくい。ママが発案でつくったおむつ替え授乳が出来るベビ*ステテントはリラックスでき避難所で活躍できると思うという大胆なPRが!

とてもたくさんのことを知り感じた2時間でした。富士宮では乳幼児子育て家庭を始めとした子育て防災に関する勉強会やワークショップは少ないですね。行政も市民も一緒になって学ぶことからはじめられたらいいな~と思いました。

終了後も関係者の皆さんと一緒に近所のカフェで続きの話で大盛り上がり!!翌日の講座も報告したいと思います。

**静岡大学ジェンダー研究所HPでの詳細報告はこちらよりご覧いただけます**