いつ起こってもおかしくない災害。備えに関しては日々メディアでも取り上げられているため、意識している人も多くなっているでしょう。しかし、災害時に必要な備えや行動として多くのことが取り上げられている中、あまり大きく報道されていないものの一つに「災害時の性暴力」があります。

「災害時の性暴力」をテーマにした2回連続講座が開催されました。(災害時の性暴力①はこちら)(同じく静岡大学ジェンダー研究所主催連続講座「災害とジェンダー」第一回目「災害時の母子支援」の報告はこちら)

第2回は、2025年2月2日(日)静岡市のシズウェルで開催されました。

今回は兵庫県よりNPO法人女性とこども支援センター ウィメンスネット・こうべ代表の正井禮子さんに「災害時の性暴力の実態と防止と対応」についてお話いただいた後、静岡大学グローバル共創科学部教授 静岡大学ジェンダー研究所研究員の池田恵子さんに「静岡でこれから必要なこと」をお話いただきました。

まず、災害とジェンダーという視点

はじめに、静岡大学ジェンダー研究所の白井千晶所長より以下が語られました。

- 災害時、ジェンダーの視点から母子避難所の必要性と静岡県の現状としては取り組みに遅れがありながらも民間、NPOが遠隔地での協力協定を結んでいることものの民間のみでは出来なこともあること、また、母子避難所については運営の具体が明らかではないことが今後の課題であること。

- 災害時には性暴力が増加し、その対応として性暴力対応看護師SANEの活躍や避難所運営における女性視点の必要性などについて報告がなされた。

- 災害とジェンダーの歪みはこれまでの社会構造のゆがみであり、日常と繋がっていると考えられる。だからこそ今年度は災害とジェンダーに力を入れてきたということ。

そうなんですね。多くの人があまり馴染みのない言葉、視点かもしれない災害とジェンダーという視点やテーマは実は私たちの日常と繋がっているという。だから改めてハハラッチの記事でも多くの方にお届けしたい、と改めて思いいます。

『災害時の性暴力の実態と防止と対応』

最終回の講師は背筋がピシッと伸びてとても力強いパワーを感じた正井さんです。

NPO法人 女性とこども支援センターウィメンズネット・こうべ 代表 正井 禮子さん

正井さんからは、阪神淡路大震災時とその後の出会った女性たちの様子や日本社会が抱える大きな課題、性暴力に向き合うことができない社会の問題をどのように捉え立ち向かってきたのかについてお話を伺うことができました。正井さんは災害時に性暴力が起こっている事実を社会に伝えることで大きな挫折を経験されています。

それを男性対女性という対立構造ではなく、社会対暴力という捉え方で男性も当事者として巻き込むことで社会で取り組んでいく様子、更に、その時に勇気をもらった国際的な動きと東日本大震災の時に応援をされながら調査を実施され、その結果災害時の実態が明確となった経緯などが語られました。

キャプション)正井さんをはじめとするチームがまとめられた災害と女性、性暴力に関する資料集など

2011年に東日本大震災の後世界中から連絡が殺到し様々な助言ももらった中で、被災地の調査を行い国へ政策提言をしたいと考えネットワークで作ったのが『東日本大震災女性支援ネットワーク 女性とこどもへの暴力に関する調査報告書』。

更に生まれたのが『こんな支援が欲しかった!〜現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集』

だ。発災直後から時期別、担い手別の行動規範として参考になる内容となっているそうです。これは是非参考にしたいところ。

バイスタンダーは日本では傍観者という意であまり良くない響きだが、アクティブバイスタンダーということで何かあった時に見てみぬふりをしない人のことを意味する。ポスターでの表現、呼びかけで小さな加害も生まない環境創りにつながる。セクハラパワハラがあってもその時に周りが対応してくれたかどうかでトラウマの軽減につながる。防災は日常から始まる。改めて日頃からジェンダーや多様性について考え、共有できると良い。

正井さんが取り組まれた六甲ウィメンズハウス https://rwh.jp/

NPO法人女性こども支援センターウィメンズネット・こうべhttps://wn-kobe.or.jp/

静岡でこれから必要なこと

続いて静岡大学グローバル共創科学部教授 静岡大学ジェンダー研究所研究員の池田恵子先生より

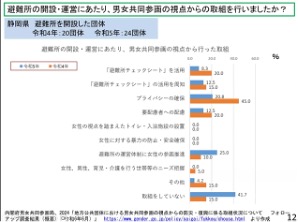

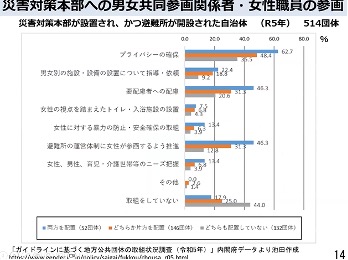

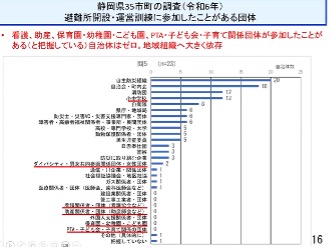

『静岡でこれから必要なこと』と題して様々な調査結果を始めとし、災害時における提言がなされました。

現場に女性がものを言える立場でいるということがいかに大事かを示す。

これらからわかることとして、

- 避難所運営指針などで「女性に対する暴力防止・安全確保」を規定していない市町が半数ある。

- 実際に避難所が開設された際に「女性に対する暴力防止・安全確保」の取り組みが実施されたことはない。

③相談窓口の活用状況については、災害時にどれくらい相談が増えたかなど現状全くわかっていないということ。

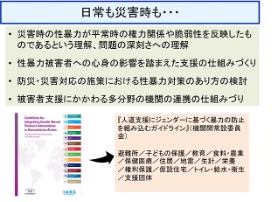

今後必要となることとして

- より効果的だった対策や有効・必要な連携などについて被災地の性暴力支援関係者から学ぶ

- 県内で対策を実施することが想定される関係者とともに学ぶことで具体的にどんな施策が出来るかなど。

- 更にそのために被害者支援に関わる器官の連携の仕組みづくりとしてまずは集まって共に考えること、交流が必要。

それぞれがバラバラに考えても効率的ではない。顔合わせをして何ができるかを当事者同士で一緒に考えることが大事。何が問題なのか話し合う。災害時の性暴力は平常時の件k力関係や脆弱性を反映すること、問題の深刻性への理解など今日の正井さんの話より再確認できる。このような情報を地域の防災の担い手である人たちの元に届けるためにも、性暴力被害者への心身の影響を踏まえた支援の仕組みづくりとその機会が必要。

最後にすべての分野において安全を守る仕組みのガイドラインとなる資料として紹介

『人道支援にジェンダーに基づく暴力を組み込むガイドライン』(機関間常設委員会)

最後に

この後、会場の参加者でそれぞれの立場から今回の内容への感想や今後の展望など熱い意見交換がなされました。

今回は会場で参加をすることができました。

今回の連続勉強会での学びは地域に広く共有し、同じ会場で参加され意見交換をすることができた方々と、今後も繋がっていきたいと思います。そして富士宮市内でも同様に多くの方と学ぶ場を創ることができたらと思います。

***静岡大学ジェンダー研究所主催で開催された「災害とジェンダー」連続講座は2024年11月から3回にわたり開催されました。各講座の詳細報告はこちらからご覧いただけます。